|

|

ブレーキは安全に関る重要な部品です

これらのページを参考にDIYでブレーキ関係の作業を行い、

万が一、不具合が生じても、当HPはいかなる責任も負いません。

ブレーキフルードのエアー抜き(交換)

急な下り坂で結構ブレーキを踏んだ後、ブレーキの効きが少し甘くなり、車から降りてみると、前輪のブレーキから焼けたようなにおいがしておりました。どうやら、ちょっとフェード気味。

翌日、冷えたら元に戻るかと思いましたが、あまり踏んだ感触はよくありません。

そこで、急遽、ブレーキのエア抜きを行いました。

(ブレーキフルードを買いに行って帰ってくるまでに、効きは少し回復してきました。ブレーキパッド表面の酸化皮膜が一皮剥けると、制動力は元に回復したのだと思いますが、精神衛生上好ましくないので、雨の晴れ間にエア抜き作業決行)

尚、ブレーキフルードのエアー抜き作業と、交換作業は殆ど同じです。違うのは、エアー抜きだけが目的であれば、排出した古いフルードにエアーが噛んでいなければ、その場で終了してしまいますが、交換の場合は、古い(変色した)フルードが全部抜けて、新しい(変色していない)フルードがホースの先端から出てくるまで繰り返す、その違いがあります。

作業そのものは同じ手順で行います。

作業手順

|

■SGの場合、ブレーキフルードの交換(エア抜き)作業程度なら、ノーマル車高でもジャッキアップする必要はありません。

■ただ、私のように80キロ超級になると、ちょっと苦しいので、スロープを使って、少しだけクリアランスを確保しました。

※後輪には輪止めをしておきます。

|

|

|

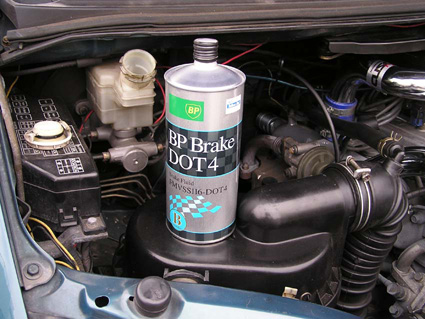

■ブレーキフルードは、DOT4を使います。

できれば、スポイトなどで、リザーブタンクの古いフルードを抜き取っておいた方が、ラインのフルードが新しく変わりやすくなります。

■作業中、リザーブタンクの中の液面がどんどん下がっていきますから、フルードを切らさないように、絶えず継ぎ足します。(空になってしまうと、エアー抜きのやり直し)

|

|

|

■作業の基本は、マスターシリンダーから遠いところから施工していくのがセオリーで、SGの場合、左後輪→右後輪→左前輪→右前輪の順番で作業していきます。

※画像掲載順と作業順が異なっています。

|

|

■車の下にもぐって、ブレーキキャリパーのブリーダープラグに、8ミリのコンビネーションレンチをセットして、その上から排出用のホースをつなぎます。あらかじめペットボトルの中には、エアの逆流防止のためにブレーキフルードを少し入れておきます。

■エア抜き作業、出来ることなら、二人作業の方が宜しいかと。ブリーダープラグを緩める前に、あらかじめブレーキペダルを2〜3回踏んでおき、踏み込んだままの状態で止め、圧力の掛かったところで、プラグを緩めます。すると、細かく泡立ったフルードが勢いよく排出されていきます。排出用ホースの中に、エアの混入がなくなったことを確認した後、プラグを締め付けると、確実な作業が出来るほか、どの程度エアが混入していたのかを目視できるので、都合がいいです。

■一人の場合、プラグを緩め、運転席に座りブレーキを繰り返し踏みます。10〜15回程度踏んだら、リザーブタンクに補充してやります。抜けたフルードに細かい泡立ちは確認されませんでしたので、ノープロブレム。1輪あたり、20〜30回程度ブレーキペダルを踏んだところで、ブリーダープラグを締め付けておしまい。

|

|

|

|

|

|

ジャッキアップの必要がないので、4輪すべて作業しても、20分程度で終了です。

私の場合、ブレーキフルードの交換(エア抜き)は、特にブレーキの加熱などのトラブルがない場合でも、年1回くらいのペースで行っています。ブレーキフルードは、非常に吸湿性が高いために、走行距離に関係なく、期間的なもので劣化が進んできますので、車検ごと(整備工場で施工する)、車検の間に1回(DIY)、その他に乗っていて不具合を感じたとき、そんな感じ交換しています。 |

|

エアー抜き用のワンマンブリーダを自作すると、非常に便利です。

ブレーキフルードのエアー抜き作業は、一度排出したフルードが逆流して、再びエアーを噛むことを避ける必要があります。

これは、熱帯魚などの飼育水槽に使うエアーポンプ用の逆流防止弁(逆止弁)ですが、ブレーキフルードのエアー抜きに流用しています。

|

|

|

ブレーキフルードのワンマンブリーダー自作

(上記をクリックするとページが表示されます)

|

ブレーキは、重要保安部品です。作業後の点検を確実に行って下さい。

ご自身で交換された場合、点検整備の記録と保存が義務づけられています。

(整備手帳に、日付、氏名、作業内容を記載下さい。)

ブレーキメンテナンスのページ

スペースギア メンテナンス&DIYのページ

デリカのページ

|